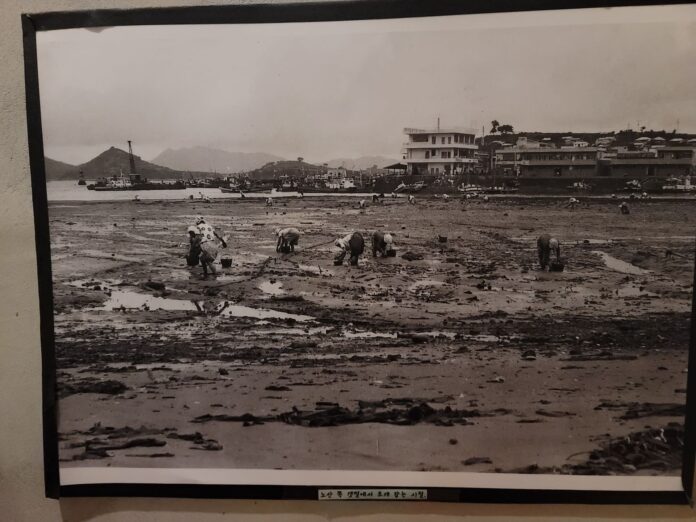

낮은 갯벌이 노산공원 아래쪽에 자리하였고,

이맘때 아버지는 삼천포에서 낯선 사업인 블록 공장을 시작하셨다

초등학교 입학하기 이전의 기억으로 ‘현장’에 다녀오시겠다며 집을 나서시던 아버지의 말씀에 ‘현장’이라는 지명을 가진 동네였구나! 로 기억하고 있었습니다.

“아버지 그때 그 곳 이름이 ‘현장’ 이었습니까?

“아니~ 작업장이란 뜻이었지!” 혼자 웃었습니다. 난 여태 그곳의 지명이…….

눈에 선한 두툼했던 갯벌은 어린 발걸음이 두려움에 바다에 나서지 못하고 눈으로 여태 간직하는 동안에 이곳 갯벌은 준설공사를 하여 완전히 사라지고 아버지의 현장은 커다란 제빙공장이 자리한지 오래였습니다.

민둥산이었던 각산은 난방용 또는 일상의 연료로 사용되기도 했지만, 대방 쪽 각산은 해마다 산불이 자주 일어나서 산은 늘 까맣게 탄 자국을 하고 있던 기억이 선합니다.

산은 늘 변함없이 그 자리에서 먼 바다와 바람과 몇 십 년 아니, 그 이전의 세월도 고스란히 품으며 꿋꿋합니다.

그때도 지금도 사람들은 산길을 오르며 자신과의 싸움, 성찰과 더러는 동행과의 도란도란 고요한 길을 가득 채우고 있습니다.

삼천포의 산과바다는 이곳 사람들의 어떤 모습도 허물없이 품어 안아주는 우리네 어머니와 닮아 있습니다.

저 굽은 허리에 얹혀있던 삶의 무게가 긴 바람 속 에 거의 사라지고 지워졌음에도 한 장의 사진 속에 늘 숨 쉬는 그 때 그 시절입니다.

철없을 때는 욕심이 아주 많았던 것 같습니다.

세 가지 소원이라 정해 놓고는 아주 실컷 즐기고 싶은 게 있었답니다.

봄 산에 올라 아주 실컷 고사리를 따 보는 게 하나였고, 갯벌에서 조개를 실컷 지치도록 깨 보는 것도 있었고, 밭에서 야생 고들빼기를 실컷 캐보는 것~

시댁이 농촌이라 시부모님께 그 말씀을 드리고 나서 얼마 전 까지 아버님 어머님은 가을 빈 밭에 저절로 피어난 고들빼기를 고스란히 남겨 두셨다가 제가 시댁에 들릴 때면 실컷 캐보라 하시며 호미랑 비료부대를 주시곤 하셨습니다.

황토밭에서 실한 고들빼기를 푹푹 캘라 치면 언제나 함박웃음으로 너무 즐거웠었습니다.

봄에 꽃이 피기 시작할 무렵에는 고사리가 볼금 볼금 흙을 비집고 올라 아기 손을 내어 놓습니다, 와룡산임도 길 아래쪽은 내가 아는 고사리를 캐는 아지트였습니다. 봄이면 어김없이 산에 오르고 나물 캐는 봄 처녀 역할에 충실했던 지난날이었습니다. 운 좋은 날에는 고사리과에 속하는 고비를 만나기도 했었고, 고사리가 조금 더 자라면 야생 취나물을 만나기도 했었고, 야생 두릅도 번쩍이며 눈을 뜨게 해줍니다. 봄 주머니의 동행인 ‘맥가이버 칼’은 요긴하게 쓰일 때가 많았습니다.

바지락 캐기는 지인의 도움으로 봄이면 늑도 갯벌에 가곤 하였습니다.

실컷~~이라는 말에 어울리는 ‘골병’ 허리를 펴기 힘들 정도가 되었을 때야 ‘너 지금 뭐하니?’ 고통이 와야 알아차리는 이습성은 누가 뭐래도 ‘욕심 병’입니다.

‘차라리 사 먹는 게 훨씬 낫겠다.’ 몰라서 이러는 거 아닌 것 압니다.

몇 번을 다녔어도 바다의 어떤 구멍이 조개구멍인줄 아직도 입니다.

다만 열심히 파헤치다 보면 만나는 반가운 바지락을 보다 보면 힘든 것을 돌아서면 잊어버리는 나쁜 습성인 것이지요.

세 가지 소원을 모두 이룬 지금의 나는 또 다른 소원을 찾고 있습니다.

끝없는 욕심은 이렇게 삶속에서 즐거움의 의미를 찾게 하는 고마움도 있으니까요.

갯벌이 사라진 자리 항구는 가득한 물 항아리 속의 평화로움이듯 자리하고 있습니다.

변화와 끝없는 개발 속에 지금의 이 자리가 또 먼 미래의 옛 사진이 될 것입니다.

기억하며 가슴에 새겨두었다가 닳도록 꺼내어 봐도 결코 닳지 않을 정겨움 삼천포를 새겨둡니다.

한껏 길어진 등대 길은 그간 힘들거나 답답한 일들, 가슴에 담아 소리 내지 못했던 수많은 쌓여짐이 일순간 확 뚫리는 시원함을 주고 있었습니다.

가까운 곳의 바다는 우리가 알아채지 못하는 동안에도 늘 축복이었습니다. 감사합니다.