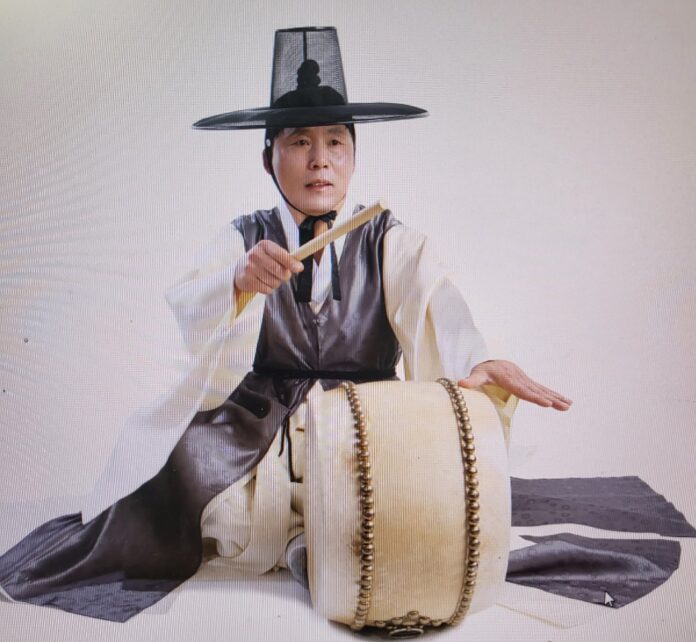

이용희 고수 무형문화제 후보자

요즘 TV 오디션프로그램에는 아이들에서부터 다양한 장르와 연령대가 참여하고 있다. 특별히 국악에 관한 내용은 우리 전통음악으로 알고 있지만 익숙하지 않고 아이들 교과서에는 전래동요, 창작국악동요, 전통악기 등 우리 전통음악이 실려 있기는 하지만 수업에서 교과과정으로 배울 뿐 일상에서는 그렇게 많이 부르지 않고 연주도 깊숙이 다루어지지 않고 있다. 단지 전문가들이나 전공자들의 몫으로 되어 있다.

몇 해 전 선진리성에서 사천의 무형문화재 공연이 있어 관람했었다.

어찌나 맛깔스럽고 흥이 나던지 선명한 기억이 있다.

그때 이용희 고수님께서 장단을 맞추시는데 소리꾼이 불렀던 곡은 모르겠지만 아마도

판소리‘수궁가’였지 않았을까? 추측해본다.

내가 느꼈던 소리와 장단은 단순한 예능이 아니라 시대적인 삶을 담아 아름다움을 객관적으로 서술하고 표현하는 상징적인 음악이라는 생각이 들었다.

고수 장단의 추임새는 뭐라 표현하기 어려운 다른 세계를 노래하는 것 같았고 서양음악에서 바로크를 거쳐 고전, 낭만으로 깊이 뿌리 내린 것 같이 더한 감동의 장단으로 “북” 한가락이 더해져서 소리는 예술로 완성이 된다는 생각이 들었다.

선진리공연장(2016년)

선진리공연장(2016년)

고수(鼓手:북치는 사람)는 판소리에서 북으로 장단을 쳐 반주하는 것을 말한다.

고수는 창자와 더불어 소리판을 능동적으로 이끌어 가는 또 하나의 주체이다.

일고수 이명창이라는 말이 전할 정도로 고수의 존재는 중요하다. 또 소년 명창은 있어도 소년 명 고수는 없다 할 정도로 명 고수가 되기는 어렵다고 한다.

고수는 판소리의 다양한 가락, 변화되는 가락, 즉흥적인 가락에 정통해야 할 뿐만 아니라, 판소리를 구축하는 모든 요소에 전문적인 능력을 구비 해야 한다.

가락이란 고수가 치는 다양하게 변화된 리듬형을 가리킨다.

고법은 판소리의 반주이기 때문에 고수를 내세우는 일이 없어 조선시대에는 이름난 명 고수가 매우 드물었다. 또한 고수를 판소리 수업의 한 방편으로 여겨 고법의 발달은 미미하였다. 조선 후기에 들어 판소리가 매우 다양한 특성을 지니고 발전함에 따라 고법도 발전하나, 19세기 말에 이르러서야 전문적인 고수들이 나와 고법은 비약적인 발전을 하게 되었다.

판소리 고법에는 여러 가지 이론이 있으나 크게 자세론(姿勢論)· 고장론(鼓長論)· 연기론(演技論)으로 나눌 수 있다.

자세론(姿勢論)은 소리꾼의 왼편 앞에 북을 놓고 소리꾼을 향하여 앉는다.

북은 왼쪽으로 당겨 왼손 엄지를 북의 왼쪽에 걸치고 왼쪽 구레를 친다. 북채는 오른손에 쥐고 무릎 위에 올려놓았다가 소리에 맞춰 치되, 좌우 몸 밖과 머리 위로 올라가지 않도록 한다.

고장론(鼓長論)은 고수가 소리꾼의 소리에 따라 장단을 치는 것으로 악절의 시작과 가락의 흐름을 손과 채를 이용하여 북통과 가죽을 쳐 연주하는 것이다.

연기론(演技論)은 고수가 소리꾼의 상대역으로 소리(창)와 아니리(말)를 추임새로 받아 주며, 소리에 따라 추임새로 흥을 돋우고 소리의 빈자리를 메우며 소리꾼의 소리가 자연스럽게 연결되도록 한다. 고수는 소리의 반주자일 뿐만 아니라 판소리의 지휘자 및 연출자라고 할 수 있다. (서연호 저/한국공연예술의 원리와 역사 )

판소리고법 예능보유자로 인정된 고(故) 김재근 선생님은 고(故) 김명환 선생님께 사사받은 전수자로 이 김명환류의 판소리고법 이론에는 몇 가지 특징이 있다.

첫째는 소리꾼의 왼편 조금 앞에 북을 놓고 오른발을 왼쪽 무릎 밑에 넣고 그 앞에 북을 놓지만 김명환류는 왼쪽 무릎 옆에 놓고 친다.

둘째는 손놀림으로 북채를 옆으로 많이 벌리거나 머리 위로 치켜올리는 수법은 아름답지 못한 것으로 여긴다.

셋째 타점법(打點琺)으로 북통을 치는 자리는 고수에 따라 4~6점이 보통인데 김명환류는 북통의 꼭대기 가운데, 북통의 꼭대기 오른쪽 모서리, 북통의 앞쪽 오른편 자리의 3점이다.

고(故) 김재근선생님에게 전수받은 강성인, 이용희씨는 현재 경남 무형문화재 제8호 예는 보유자 후보로 지정받아 매주 수, 금요일 사천 판소리 고법 전수관에서 후진 양성에 힘쓰고 있으며 사천 판소리 고법 보존회는 정성일 회장님을 비롯하여 40여명의 회원이 판소리고법 활동에 참여하고 있다.

사천시 판소리고법 무형문화재는 1985년 1월 23일에 등록되었으며 소재지는 경남 사천시 용현면 통양리 262에 있다.

서양음악이나 전통음악에서 소리, 성악, 악기등 모든 연주자는 각자의 영역에 맞는 대본을 가지고 최선의 연기를 해야 한다고 말한다.

서양음악이나 전통음악에서 소리, 성악, 악기등 모든 연주자는 각자의 영역에 맞는 대본을 가지고 최선의 연기를 해야 한다고 말한다.

우리 음악은 어떤 장소 어떤 상황에서든, 현장에서 소리를 표현하는데 감상자에 따라 감상 포인트가 달라지겠지만 북의 역할에 따라 어떠한 힘을 발휘하기도 하고 추임새에 따라 음악이 달라짐을 발견해 본다.

음악의 완성은 고수의 장단과 추임새라는 생각이 들었고 북을 치는 고수는 연주자라고도 하지만 전체 음악을 연출하는 연출자라는 생각이 들었다.

그날 두 분의 연주 소리는 내면의 깊숙한 나의 자아를 꺼내어 주는 나의 소리로 들을 수 있었다.