글. 사진 김도숙

볼에 와 닿는 바람의 숨결이 차갑지 않게 살랑대는 4월 어느 날, 노산공원에 오르면 화사한 벚꽃과 동백꽃 무더기가 한바탕 어우러져 봄의 향연을 펼치고 있다. 벚꽃나무 그늘 아래 서면 꽃비 흩날리고, 붉은 동백꽃잎이 선혈처럼 뚝뚝 떨어져 있는 언덕배기에서 보는 고향의 바다는 오늘도 눈부시게 반짝거린다.

삼천포에서 태어나고 자란 우리의 유년 시절과 함께 해 온 노산공원은 오래된 벗처럼 편안하고 친근한 장소이다. 삼천포 원 도심 끄트머리에 있어 한내 다리를 지나 팔포 쪽으로 걷다가 어린 시절 생각을 떠올리면 반드시 찾게 되는 곳이다.

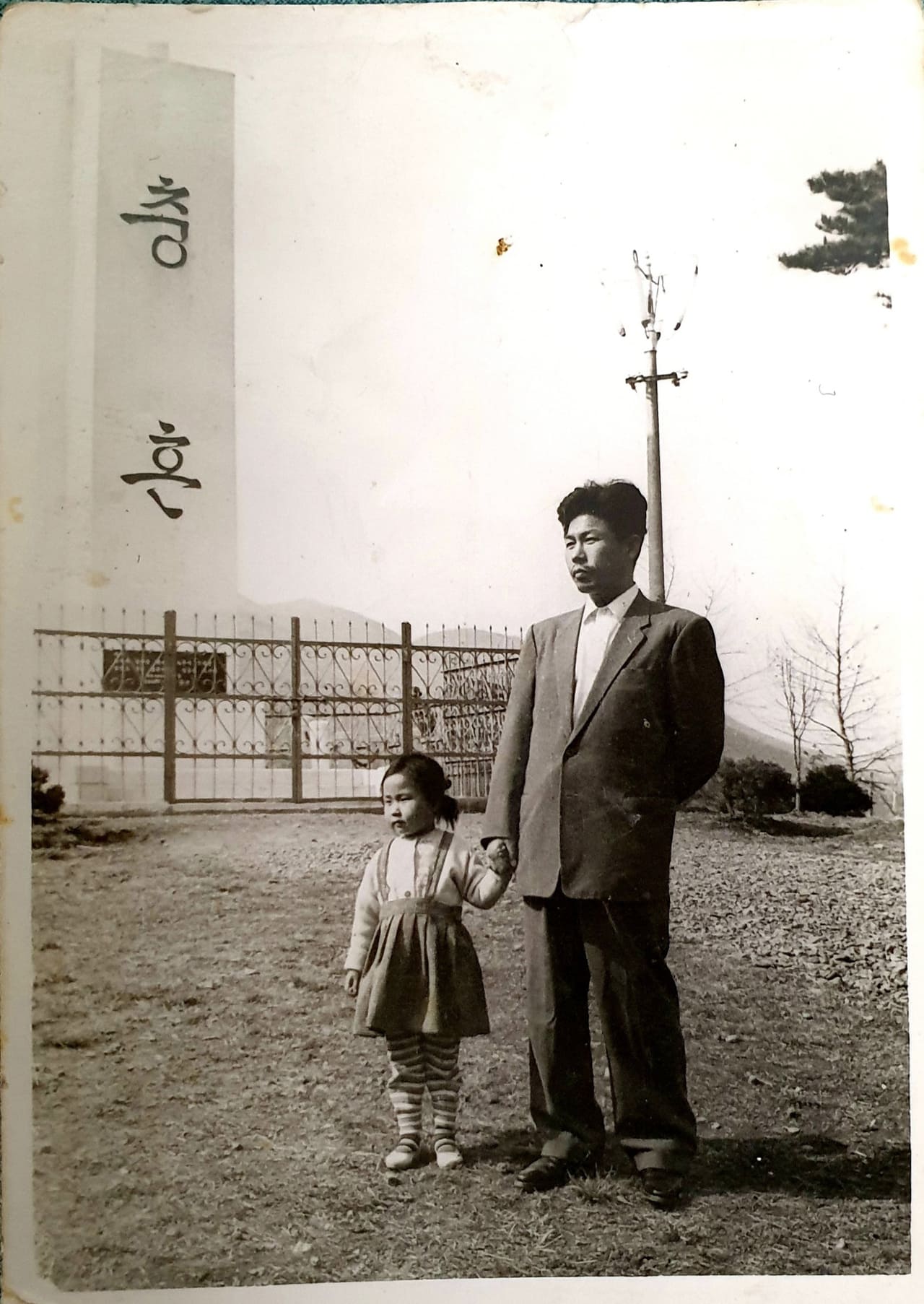

유년 시절, 제법 긴 계단을 오르기 싫을 때면 아버지와 가위, 바위, 보를 하며 누가 먼저 오르는지 놀이했던 기억이 떠오른다. 아버지는 4남 1녀 중 막내이며, 외동딸인 나를 데리고 노산공원에 자주 오르셨다. 사진기가 귀했던 시절이라 공원에는 상주하던 사진사가 있어 한 살씩 더 먹은 기념으로 아버지는 사진을 찍어주곤 하셨다.

지금 남아 있는 앨범 속에는 몇 장 남지 않은 어린 시절의 사진 중, 노산 공원에서 아버지와 찍은 사진이 들어 있다. 6.25 전쟁에서 돌아가신 영령들을 기리기 위해 세워진 충혼탑 앞에서 찍은 사진이다. 지금 그 자리에 충혼탑은 사라지고, 쉼터인 벤치가 들어 서 있다.

초등학교 시절에는 해마다 백일장과 사생대회가 이곳에서 열려 삼천포 지역에 있는 각 학교에서 뽑혀 온 학생들을 볼 수 있었다. 또, 노산공원에는 소나무가 많아 솔방울로 전쟁놀이를 하던 남자 아이들도 많았다.

중,고등학교 시절에는 졸업 앨범을 찍기 위해 몇 명씩 무리지어 올라 왔던 기억도 난다. 비둘기집이 있어 비둘기가 많았던 공원에서 비둘기와 사진을 찍었었는데, 지금 그 많던 비둘기는 온 데 간 데 없다. 특별히 갈 곳이 없었던 우리들에게 노산공원은 그야말로 놀이공원이며, 쉼터였다.

어른들도 꽃피는 봄날이면 춘흥을 못 이겨 바쁜 일손을 잠시 멈추고, 삼삼오오 무리를 지어 이곳 공원으로 음식과 술을 장만해 와서 장구 치며, 노래 부르고, 춤추던 모습을 왕왕 볼 수 있었다.

스무 살이 되면 통과 의례처럼 찾았던 노산 음악다방이 있었다. 박재삼문학관이 들어 서기 전 팔각정이 있었고, 그 옆에 작은 음악다방이었다. 디제이(디스크 자키) 가 있어, 듣고 싶은 팝송이나 가요 등 대중음악을 신청하여 들을 수 있던 곳이었다. 그곳은 청춘만이 누릴 수 있는 공간이었다.

이순신 장군 동상이 우뚝 서 있는 뒤 언덕에는 미니 골프장이 있었다. 스무 살, 풋풋했던 대학 1학년 여름방학 때, 초등학교 남자 동창생 둘이 나를 불러서 멋쩍게 미니 골프를 처음 쳤던 기억도 새록새록 난다. 지금 그 자리엔 동백꽃이 한아름 지고 있었다.

외지에서 손님이 오거나 친척이 놀러 오면 반드시 구경시켜 주었던 노산공원은 예전 모습이 많이 사라졌다. 박재삼문학관이 세워지고, 박재삼과 최송량 시인의 시비가 세워져 있다. 나를 사랑해 주었던 사람들은 떠났지만, ‘천 년의 바람’을 노래했던 시인의 시구처럼 소나무 가지 사이로 부는 바람은 천 년 전이나 지금이나 똑같이 장난질을 되풀이하고 있을 뿐이다.

공원길을 따라 내려가다 보면 끄트머리에 정자가 있고, 그 아래 갯바위에서 물질하여 싱싱한 해산물을 갓 잡아 팔던 해녀들도 사라졌다. 갯바위에 누워 눈부신 하늘과 푸른 바다를 보던 그 때의 우리도 사라졌다.

생은 다만 그림자

실낱같은 여름 태양 아래 어른거리는

하나의 환영(幻影)

그리고 얼만큼의 광기(狂氣)

그것이 전부.

우리에게 시간은 충분했다.

그러나 우리는 그만큼 살지 않았을 뿐.

– 티벳 사자의 서(死者의 序)(류시화) 서문 중에서

팔포 앞바다와 삼천포항이 보이는 언덕배기에 우뚝 솟아 있는 노산공원은 옛 추억을 되살려주는 마음속 고향 같은 곳이다.