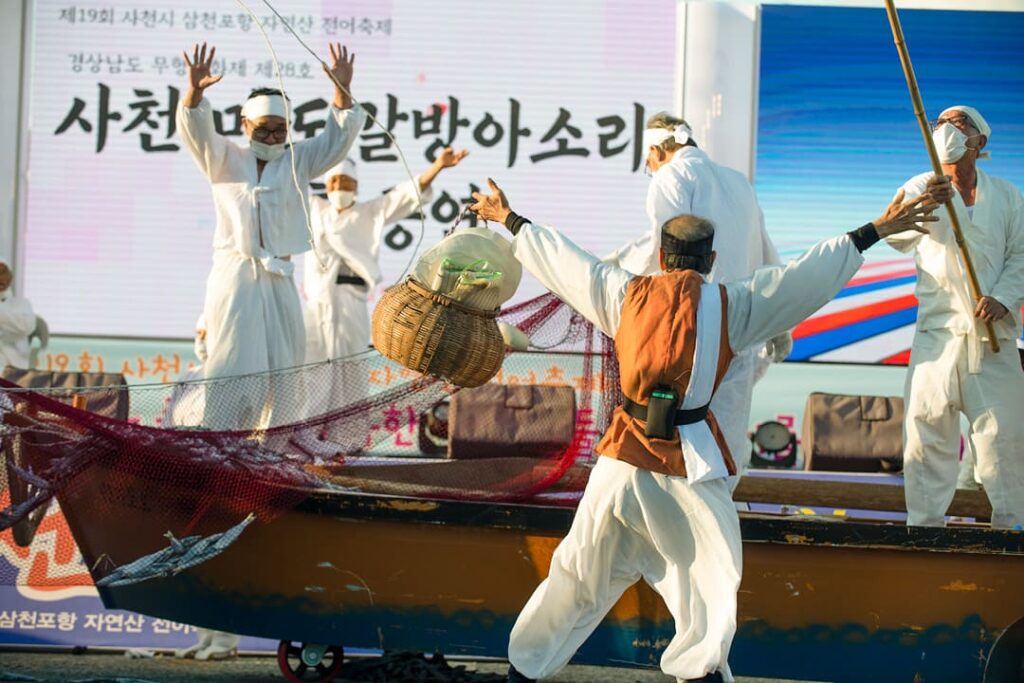

마도, ‘갈방아 어요(漁謠)’ 경상남도 무형문화재 제28호

우리 사천에는 문화적, 역사적으로 가치가 뛰어난 무형문화재로, 진주 삼천포 농악(중요무형문화재 제11-1호)과 가산오광대(중요무형문화재 제73호)가 있으며, 자연 속에서 유유자적하는 삶과 함께 만선의 소망을 기원하며 부르는 노동요로 경상남도 시도무형문화재 28호로 2004년 3월 18일 지정되어 전승되고 있는“마도갈방아”가 있다.

계단을 내려오다 발을 헛디뎌 깁스를 하고 답답하던 중에 갈방아의 동네 마도를 찾았다. 본래는 새섬 이라고 불렀는데 섬의 모양이 말처럼 생겨 ‘마도’(馬島)라고 부르게 되었다고 한다.

실안 쪽 바다에서만 섬을 바라보다가 배를 타고 반대편 육지를 바라보는 풍경은 또 다른 느낌을 주었고 첫 도착지 신도를 지나서 마도에 내리고 배는 저도를 향했다.

이곳 마도에는 얼마 전 공사를 마친 글렘핑(glamping)장이 또 다른 세상을 만들어 놓고 일탈의 시간들을 자석처럼 끌어당기고 있다.

골목길에는 백구와 고양이가 고래, 물고기, 동네아이들과 함께 놀고 있을 뿐, 이곳저곳을 다니며 전어 잡이의 애환과 갈방아소리, 땀의 흔적, 왁자지끌 했을 만선의 환호소리를 시간을 거슬려 상상해보았다.

마도 앞바다는 옛날부터 전어(錢魚)가 많이 잡히고 전어 잡이 기술이 발달하였다고 하는데. 처음에는 밤에 전어가 노는 바다를 찾아 어군(魚群)이 발견되면 갑자기 뱃전을 두들겨 놀란 전어를 잡는 원시적인 방법으로 ‘뚜뜨름’ 배라고 하는 방법으로 전어 잡이가 이루어졌다고 한다.

면사 그물은 오늘날의 그물에 비하여 무겁기도 하거니와 사용기간도 매우 짧아서 어부들은 바닷물에 쉽게 부식되기 쉬운 면사 그물을 오래 사용하기 위하여 소나무 껍질을 찧어서 가루로 만들고 이를 끓여 놓고 그 속에 그물을 넣어서 막을 입혔다. 한번 먹일 양을 만들려면 소나무 껍질 3~4가마니 정도가 필요하였으며 갈을 가루로 만드는 과정이 매우 힘이 들어서 부녀자들은 갈을 찧지 못하고 장정 4~6명이 3~4시간동안 찧어야 했다. 바다에 나가기 위해 전어를 잡기 위한 어구 등의 손질 과정 때 부르던 소리부터 바다에 나가서 고기를 잡아 돌아 올 때까지 전 과정 사이에 부르던 소리로 이때 피로감도 잊고 작업 능률을 올리기 위해 부르던 소리가 “갈방아 소리”인데 마치 다듬이 소리와 같아서 “바다의 다듬이 소리”라고도 한다.

사천 마도 갈방아소리는 다섯 마당으로 구성되어 있으며 풍어에 대한 소망과 함께 해학이 주된 내용이다.

첫째 마당은 갈방아 찧는 소리이다.

소나무 껍질을 절구에 넣어 한 가마니를 찧는데 장정 4~6명이 방아를 찧어 가루를 만드는데 3~4 시간씩 걸린다. 앞소리꾼이 소리를 하면 뒷 소리꾼과 방아꾼이 받아 부르면서 방아를 찧는다.

앞소리는 한 소절씩 돌아가면서 부르고, 앞소리를 하지 않는 사람은 뒷소리 “에야데야 갈방아야”, “에야디야 갈방아야” “에(이)야 디아 갈방아야”로 부른다.

한 줄 두도막의 형식으로 4·4조의 기본 음수율을 이루는데 변형도 많이 있다.

둘째 마당은 갈을 퍼는 소리와 그물을 넣고 내는 소리이다.

가루로 만들어진 소나무 껍질을 아낙들이 갈솥에 퍼 담아서 옮기면 물을 붓고 불을 지펴 갈물을 끓인다. 팔팔 끓는 물에 그물을 담갔다가 막을 입힌 후 그물을 꺼낸다.

여자 2개조 여덟 명 정도가 절구통 주위에 둘러서고 방아꾼이 찧어놓은 갈을 퍼서 솥으로 긴다. 이때 어부들은 면사(綿絲) 그물을 솥에 넣어 갈을 먹이기 시작한다. 이 일이 몹시 힘들기 때문에 소리에 맞춰 동작을 통일시켰다. 한 줄 두 토막, 4·4조의 형식을 취하고 있으며 갈을 퍼 담을 때는 “갈을 퍼세 갈을 퍼세” 하면 후렴 “에헤야 갈이야”로 경쾌하게 부르고, 갈을 먹이는 소리는 “아여”, “어여”로 짧게 끊어서 작업의 효과를 높이고 있다.

셋째 마당은 뱃고사 지내는 마당이다

전어 배가 출항하기 전 마을 사람들이 전부 모여서 안전한 만선을 기원하는 뱃고사를 지내는 마당이다. 뭍에서 큰무당을 불러 뱃고사를 지내는데 남해안 별신굿의 형태를 갖춘다. 말미. 천근, 염, 법성, 삼현춤, 수부, 되너리 춤으로 진행된다.

악사는 남해안 별신굿에서의 *삼현육각이 사용되나 뱃고사에서는 북, 피리, 장구, 징이 주로 사용된다.

*국악에서 전형적인 악기 편성법의 하나. 피리 둘과 대금, 해금, 장구, 북이 각각 하나씩 편성되는 풍류로서, 무용에 반주로 쓰일 때는 ‘삼현 육각’,감상용으로 연주되면 ‘대풍류’라 이른다.(한국민속대백과사전)

넷째 마당은 고기를 잡으면서 부르는 소리마당이다

두 척의 배가 바다로 나가는데 한 척은 전어 때가 있는 지역에 선회하고 다른 한척은 큰 원을 그리며 그물을 내리면서 천천히 선회 하고 있는 배 옆으로 와서 그물을 던져 두 배에서 그물을 당기면 큰 원을 그리면서 그물을 거두게 된다.

고기를 잡으면서 부르는 소리로서 노를 저어가는 <놋소리>, 그물을 당기는 <사리소리>, 그물에 잡힌 고기를 퍼 담으면서 부르는 <가래소리>로 짜여 있는데 한 줄 두 토막의 형식으로 2·2조 또는 2·3조의 음수율을 취하고 있다. 그물을 내리는 <놋소리>는 그물을 빨리 내리고 조여야하기 때문에 *자진모리장단으로 부르는데 앞뒤 소리가 모두 “어야디야”로 시작된다.

*자진모리는 자주 몰아가는 장단이라는 뜻이다. 이 장단은 3소박 보통 빠른 속도로부터 조금 빠른 속도의 4박자로, 서양음악의 박자로 표기하면 8분의 12박자 장단이다. (한국민속대백과사전)

고기가 많이 잡혀 그물에 가득 차면 그물을 당기는 <사리소리>가 빨라지고, 양이 적으면 느려진다. 만선이 될 정도의 전어가 그물에 가득 차면 그물을 당겨 퍼 담으면서 <가래소리>를 부른다. 여름철은 전어가 물속 깊이 들어가지 않으나 가을에는 수온이 낮아지면서 전어가 물속 깊이 들어가므로 그물을 깊숙이 빨리 내린 다음 곧 바로 당겨야한다. 그래서 여름철은 <사리소리>가 느리고 가을철은 여름철보다 빠르다.

다섯째 마당은 만선을 기뻐하는 마당이다

전어 잡이 배가 만선기를 올리고 포구로 돌아오면 마을 사람들과 전어를 사러온 사람들이 만선을 기뻐하며 칭칭이 소리를 한다. 일반적인 *“칭칭이 소리와 다르게 마도에서는”치이나 칭칭나네“를 한다.

*’쾌지나칭칭’은 농악에서 쓰이는 꽹과리 소리의 의성음으로 추정된다 경상도 일대에서 ‘칭칭이 소리’로 잘 알려진 소리이다. (한국민속대백과사전)

갈방아소리 구성은 풍물패, 깃대잡이, 앞소리꾼, 뒤소리꾼, 선주내외, 갈방아꾼, 갈을 퍼는 아낙네들, 무당과 악사, 전어배의 어부들로 짜여 있다.

소리꾼은 마을 사람들 중에서 초성이 좋은 사람이 앞소리를 맡았는데, 1940년대 이후로는 (故)김봉오가 최초의 소리꾼이며, (故)이태민에 이어 (故)장문상, 박용준(現예능보유자)으로 이어져왔다.

풍물은 갈방아를 찧을 때는 꽹과리가 중심이 되지만, 칭칭이 소리에서는 여러 악기가 사용되므로 북과 장구, 징이 들어간다. 깃대에는 ‘마도 갈방아소리’, ‘마도갈방아보존회’, ‘대어만선(大漁滿船)’과 같은 문구를 쓴 기가 걸리는데, ‘대어만선’은 남해안 지역의 풍어기이다. 갈방아소리의 연희에 참여하는 무당은 남해안 별신굿의 뱃고사를 담당하는 인물이다.

면사 그물과 노 젓는 배도 사라져 갈방아소리는 점차 불리지 않지만 근래에 와서 소리의 원형을 훼손시키지 않고 마도 민속놀이로 전승 보존되고 있으며 그 가치가 높이 평가되고 있다. 2010년 11월에 사천시 용현면 선진공원길 326번지에 전수관이 개관 되었다. (한국민속대백과사전, 사천 마도갈방아 소리 보존회 참고)

사천 바다는 많은 이야기를 품고 있다.

바다를 통한 놀이들은 삶의 여유와 이유를 만들어 주기도 하고, 새로운 삶의 이유가 생길 때 바다는 새로운 놀이와 이야기를 만들어 준다.

마도 갈방아소리는 바다가 베이스(Bass)가 되고 서로 힘을 모아 악기가 되어 연주하는 수고와 결실의 참 아름다운 노래이다.