글‧사진 김도숙

늑도는 삼천포항의 서쪽에 위치하고 있으며, 남해군 창선도에서 가장 가까운 거리에 있는 조그만 섬이다. 그런데 이 섬에서 고대유적들이 많이 발굴되어 중요한 사적지로 지정되어 있다.

섬의 이름이 왜 ‘늑도’인지 알고 싶었지만, 그 의미를 알 수 없었다. 마침 사천문화원에서 발간한 사천향토사 (2020년, 창간호) 책자 중 「유적 및 지명을 통해 본 사천시의 역사 조명, 김문배)」에서 ‘늑도’ 지명의 유래와 늑도를 둘러 싼 여러 지명들에 대해서 알게 되어 소개해 본다.

우리 고장의 지명에 대해 사료를 통한 사실을 바르게 아는 것은 현재를 사는 우리에게도 중요한 일이기 때문이다.

우리 지역에 남아 있는 유적들과 지명의 유래에 대해 살펴 보자.

신석기 시대와 청동기 시대의 유적인 고인돌 무덤이 사천시 금암 지역에서 남양 지역, 백천골 지역과 각산 지역에 수기가 남아 있다.

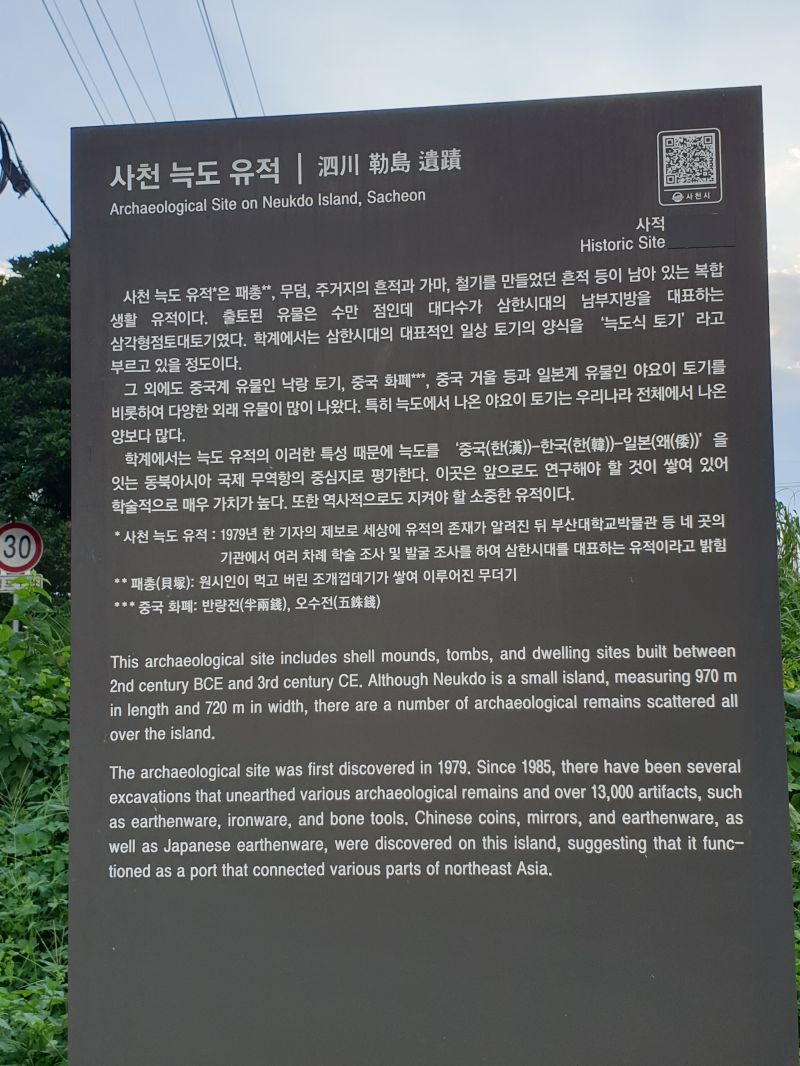

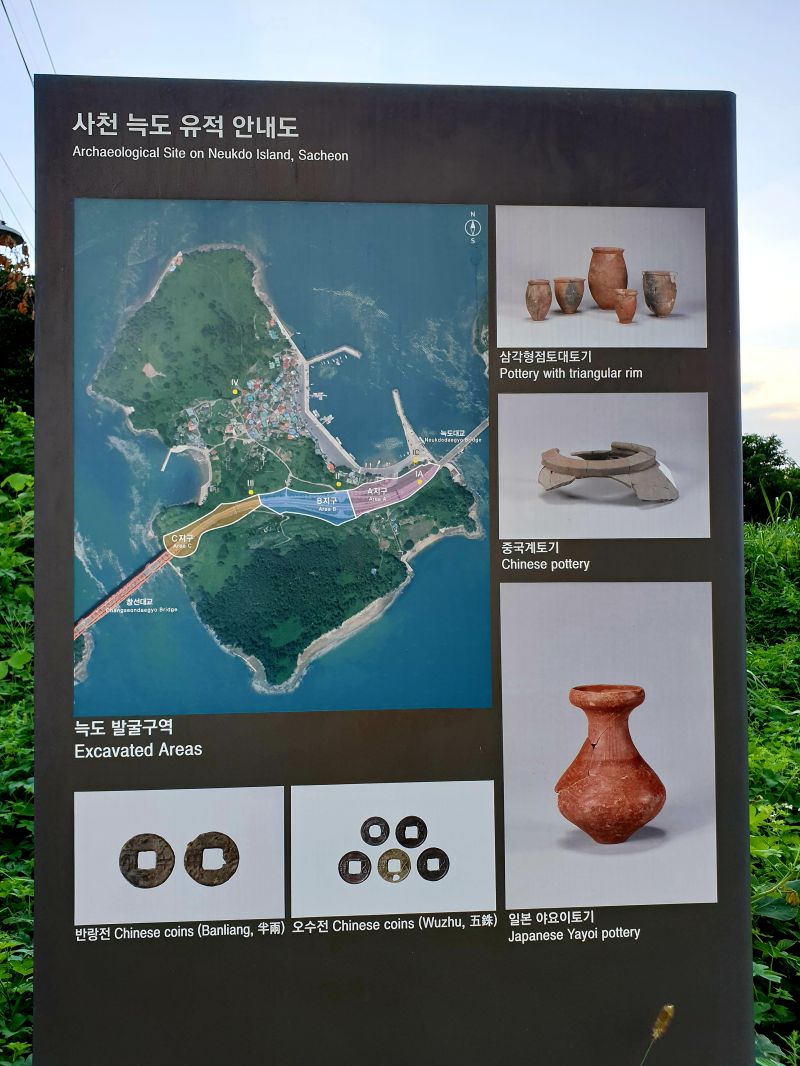

또, 삼천포와 창선 대교 아래 늑도(구라도, 구야도, 구사도의 이칭) 유적에서 ‘반량전’, ‘오수전’ 등의 중국 화폐와 ‘일본 야요이 토기’, 온돌시설, 패총, 인골(人骨)과 견골(犬骨), 옹관묘, 토광묘, 석관묘, 철기류와 골검, 골촉, 다량의 골각기류, 돌낫, 마제석촉, 반월형 석도, 숫돌, 석기류들이 발굴되었다.

여러 차례에 걸쳐 발굴 조사된 결과로 볼 때, 이 유적은 섬 전체가 청동기시대에서 삼한시대로 이어지는 단계의 삼각형점토대토기를 특징으로 하는 우리나라 최대 규모의 유적으로서 신석기시대의 유물부터 초기철기시대(원삼국시대)까지의 유물이 주류를 이루고 있으며, 선사시대의 많은 주거지 등 생활 관련 유물과 낙랑 관련 유물 및 일본 관련 유물 등 외래계 유물들이 대량 출토되어 늑도에 살던 사람들이 다른 나라로 이주하였음을 추정할 수 있는 중요한 유적이다.

골검, 골촉, 돌낫, 마제석촉, 반월형 석도, 석기류 등은 북방 고조선의 멸망으로 한반도 삼한 시대의 형성을 대변해 주는 유적이다. 남해안 지역에 나타난 변진 구야국과 고자미 동국은 사천지역과 고성지역에 해당된다. 구라량에 속한 늑도(구라도)는 변진 구야국(구라국)의 중심에 있었을 것으로 추정된다.

또한, 삼조선(진조선, 막조선, 번조선) 지역이었던 지역에서만 나타나는 구들(온돌)의 유적이 늑도유적에서 발견된 점이 독특하다. 중국 문화와는 다른 오직 한민족 문화유적인 셈이다.

세종실록지리지(진주목, 고성현), 신증동국여지승람(진주목, 사천현, 고성현) 대동지지, 진양지, 향촌 매향 암각에 나타난 ‘구라량(仇羅梁)’에 관련된 자료에 의하면, 지금은 사문화(死文化)된 해협 이름이 되었지만, 구라량은 지금 삼천포와 연륙교가 놓인 해협 이름이다. 이 해협 사이에 징검다리 섬들이 대교의 교각을 잇고 있다. 모개섬(모개- 목의 고어), 초양도, 학섬, 늑도와 같이 촘촘히 연결된 징검다리(량)가 있던 해협이다. 그 중 가장 큰 섬인 늑도(勒島)는 원래 ‘구라도’라고 불렸다. 늑도의 유적 중 순장된 개(犬骨)를 통해서 구라(拘加)의 섬이었다는 것을 증명하는 유적들이다.

남해 노량, 구라량(창선과 대방 사이 해협), 적량(사량도와 수우도 창선 사이 해협), 사량(고성과 사량도), 견내량(통영과 거제도 사이)의 이름들은 남아있는데, 오직 구라량 해협은 사용되지 않고 있다, 복원이 필요하다. 따라서 대교 이름도 ‘구라량대교’로 개명되어야 한다.

구라량의 각 도서(島嶼)의 도명(島名)을 살펴보자. 늑도(狗纙島), 초양도(草洋島), 학섬(鶴島), 마도(馬島), 저도(猪島), 신도(蜃島 : 龍島), 수우도(옛 기록은 牛樹島). 신수도(蜃頭섬)로 동물의 이름을 붙인 것임을 알 수 있다.

단군 조선 초기와 북부여 시대에 우가(소), 마가(말), 저가(돼지), 구가(개), 계가(닭) 같은 부족의 명칭에서 알 수 있듯이 (환단고기, 태백일사 신시본기) 한 가지 상품만을 특징적으로 생산하기 때문에 붙여진 영향으로 볼 수 있다.

구라량의 도서들은 구야국에서 육지로 통하는 고대 해상 노루목 해협의 요새 섬들이다.

구라량의 섬들 중에 작은 섬이지만, 경비하는 검문소에 해당하는 섬이 있다. 신도와 마도 사이에 있는 작은 두 섬이다. 좁은 해협을 통해야 할 두 섬은 마치 호리병처럼 위가 좁고 밑이 넓은 박으로 만들어진 뒤웅박 이름을 가진 ‘두응도’와 ‘박도’ 이다.

‘구라량’은 노루목 해협 같다는 뜻이다. 전남 해남군 화원반도와 진도 사이에 있는 좁은 해협을 ‘울돌목’이라 부르는 것처럼, 항(項)은 우리말로 ‘목’이다. 창선과 대방 사이의 좁은 해협에 있는 노루목처럼 중첩으로 지키는 요새가 있는 섬들이다.

구라량의 남쪽 ‘단항’은 ‘해너미 붉은 ’목이라 풀이된다. 늑(勒)은 ‘굴레’로 풀이할 수 있는데, 음차하여 ‘구라’로 표기한 사례이다.

고려사에 의하면 고려원종 재위(1259~1274)에는 대방진에 ‘구라량영’을 설치하고(지금은 각산산성이라 부르지만) 성을 쌓고 ‘구라량성’이라고 불렀다.

지명의 유래를 알지 못하고 단절된 지명은 잘못된 역사 인식에서 비롯된 예라고 할 수 있다. 바르게 정립된 향토사 없이 나라의 역사는 제대로 이루어질 수 없다.

지금부터라도 우리 고유의 옛 지명을 살려 쓰는 일이 필요하다.

늑도 방파제를 따라 걸어 본다. 새파란 하늘 아래 낚시하는 사람들이 많다. 방파제 따라 조형물들이 많이 설치되어 있다. 무조건 무언가를 세우는 것보다 자연의 아름다움을 있는 그대로 보존하는 것이 때론 필요하다는 생각이 들었다.

고대로부터 현재로 이어지는 늑도 앞바다의 물길 속에서 단절되지 않고 면면히 이어져야 하는 사천의 역사를 그려 본다.